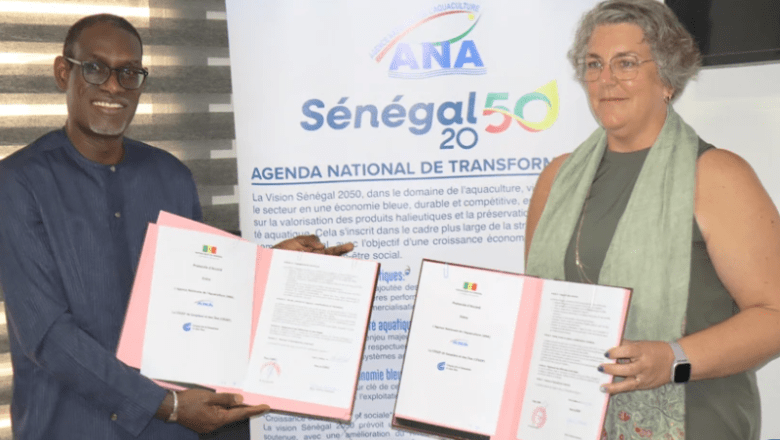

Dakar, ce mardi. Dans le bureau feutré de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), une poignée de mains scelle plus qu’un simple partenariat. Elle dessine les contours d’une ambition : faire du Sénégal la future puissance aquacole de l’Afrique de l’Ouest. Samba Ka, le directeur général de l’ANA, et Yolaine Arseneau, directrice du CEGEP de la Gaspésie et des Îles, viennent de parapher un protocole qui pourrait bien changer le visage des côtes sénégalaises.

Sur la table, entre les stylos et les dossiers, repose l’espoir de toute une filière en devenir. « Pour faire de l’aquaculture, il faut construire un écosystème », explique Samba Ka, la voix posée mais le regard illuminé par la conviction. Son interlocutrice québécoise acquiesce. Elle incarne cette expertise technique et pédagogique venue du froid canadien, prête à se mettre au service des eaux chaudes sénégalaises.

Une réponse à l’urgence halieutique

Les motifs de ce rapprochement transatlantique ne relèvent pas du simple opportunisme. Ils s’ancrent dans une réalité économique implacable : la « baisse des captures de pêche ». Une hémorragie silencieuse qui menace la sécurité alimentaire et l’économie des communautés côtières.

Le partenariat s’articule autour de piliers concrets : formation professionnelle, recherche et innovation, diversification des espèces à haute valeur commerciale. Autant de maillons qui, reliés entre eux, pourraient former une chaîne de valeur solide. « L’expertise canadienne, combinée à celle locale, pourrait permettre d’avoir un meilleur produit et une nouvelle approche », martèle Samba Ka.

Quand la Gaspésie rencontre les côtes sénégalaises

Le CEGEP de la Gaspésie et des Îles n’est pas un partenaire comme les autres. Cet établissement public québécois possède une renommée internationale dans le domaine des pêches et de l’aquaculture. Sa directrice générale promet des programmes sur mesure, adaptés aux réalités des communautés sénégalaises, et s’engage à mobiliser des partenaires financiers et techniques.

L’ambition dépasse le simple transfert de compétences. Il s’agit de créer un modèle durable, capable de générer des emplois pour les jeunes et les femmes, tout en répondant aux objectifs de la Vision « Sénégal 2050 ». La Stratégie nationale de développement durable de l’aquaculture (SNDA 2023-2032) trouve ici un puissant levier de mise en œuvre.

Les germes d’un écosystème aquacole

Derrière les termes techniques – « certification professionnelle », « approche par compétences » – se cache une vision plus large. Celle de pôles spécialisés dédiés à la production et à la transformation, où la recherche appliquée nourrirait l’innovation, où la formation garantirait la professionnalisation des acteurs.

Le Sénégal, qui a longtemps tourné son regard vers l’océan pour en tirer ses ressources, apprend aujourd’hui à le cultiver. Ce partenariat pourrait marquer le début d’une nouvelle ère, où la mer n’est plus seulement une source à exploiter, mais un patrimoine à faire fructifier.

Alors que le soleil tape sur Dakar, la signature de cette convention résonne comme un pari sur l’avenir. Celui d’une révolution bleue, discrète mais déterminée, qui pourrait bien faire du Sénégal un laboratoire vivant de l’aquaculture durable.