Ce lundi 29 septembre 2025, la capitale sénégalaise s’est transformée en véritable amphithéâtre de la coopération africaine. Réunis à Dakar pour la 14ᵉ Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), responsables politiques et institutionnels ont mis en lumière l’urgence d’une gouvernance commune et ambitieuse de la ressource hydrique.

Dans un continent confronté à un stress hydrique croissant, à une pollution galopante et à des besoins démographiques exponentiels, la question est simple mais cruciale : comment garantir à tous un accès sûr à l’eau et à l’assainissement, tout en préservant des ressources de plus en plus fragiles ?

L’eau, un vecteur de paix et de développement

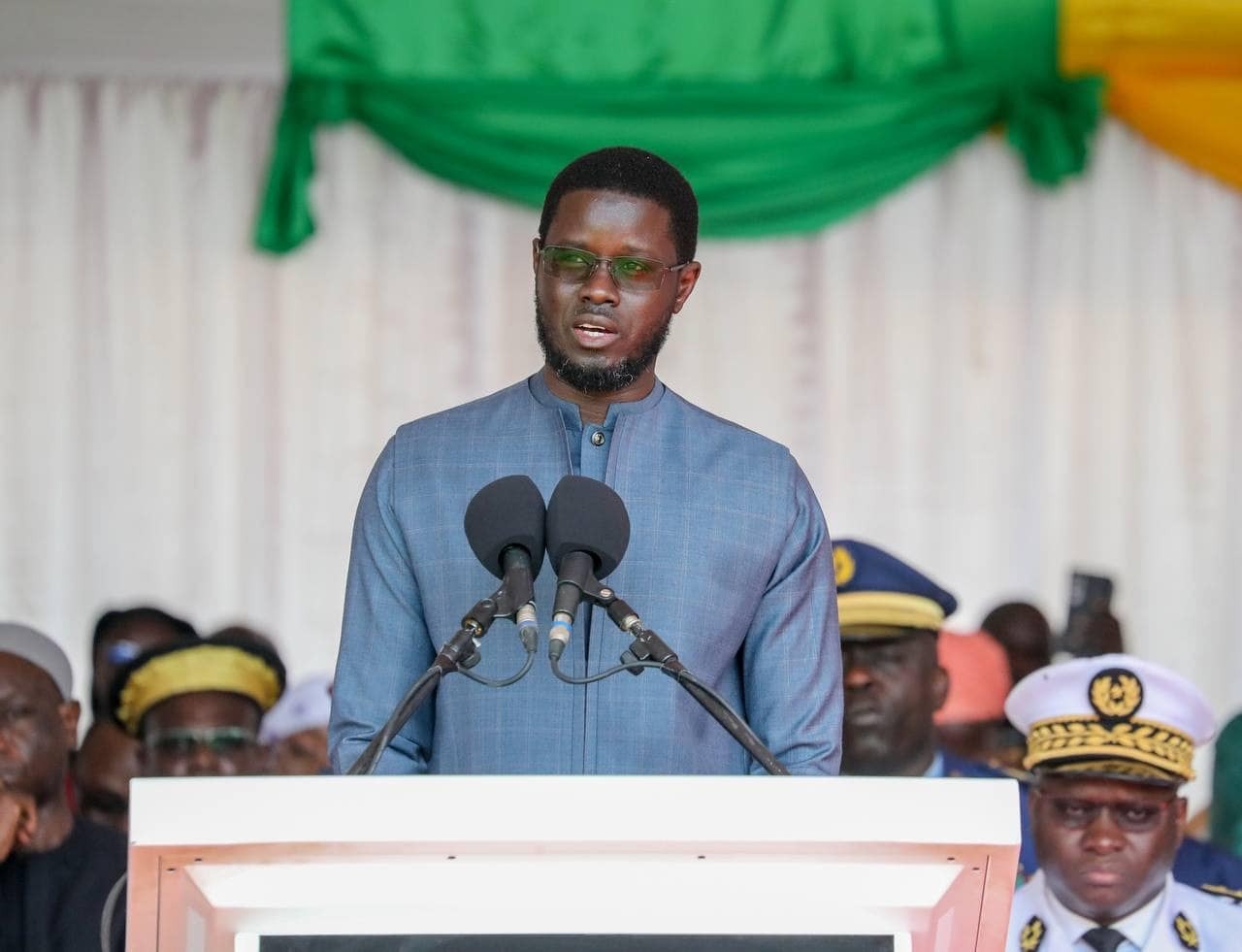

Au cœur de l’assemblée, le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, président en exercice de l’AMCOW, a lancé un appel vibrant : « Nous avons la lourde mais exaltante responsabilité de définir pour les prochaines années la politique de l’eau en Afrique. L’eau doit nous unir, nous connecter et rester un vecteur de paix, de solidarité et de développement. »

Dans son discours, chaque phrase résonnait comme une injonction à l’action : « Au-delà des stratégies, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des ponts et des synergies pour construire un avenir plus sûr, plus équitable en matière d’eau et d’assainissement. »

Pour Cheikh Tidiane Dièye, l’eau n’est pas seulement une ressource : elle est au cœur des enjeux de développement, de santé, de stabilité sociale et de prospérité économique. Cette réunion de Dakar revêt ainsi une dimension historique, destinée à jeter les bases d’une nouvelle vision politique africaine post-2025, en alignement avec l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, sécurisée et résiliente.

Vers la conférence mondiale de 2026

Cet événement prépare également la conférence des Nations unies sur l’eau de 2026, que le Sénégal co-organisera avec les Émirats arabes unis. « L’Afrique aura en 2026 un rendez-vous avec l’histoire », a souligné le ministre, présentant ce sommet comme une occasion de porter la voix du continent, de partager ses expériences et de défendre ses priorités face aux défis mondiaux.

Le secrétaire exécutif de l’AMCOW, Dr Rashid Mbaziira, a rappelé que cette assemblée marque les 25 ans de la vision africaine de l’eau adoptée en 2000. « Nous sommes maintenant à la position où nous agissons pour bâtir le futur à partir de 2063 et pour définir ce que devrait être une Afrique résiliente et sûre sur le plan de l’eau. »

Dakar, terre d’hospitalité et d’exemplarité

Le maire de Dakar, Abass Fall, a accueilli les délégués en mettant en avant l’engagement de la ville dans la gouvernance territoriale de l’eau, notamment via la table ronde OCDE-CGLU Afrique, regroupant 50 maires et villes africaines. « Nous croyons fermement que la gouvernance territoriale de l’eau, soutenue par des politiques nationales et des mécanismes régionaux, est la clé pour bâtir des sociétés plus justes, résilientes et durables », a affirmé l’édile.

Pour les organisateurs, cette assemblée doit définir des orientations stratégiques visant à renforcer la coopération entre États africains et à donner une voix plus forte au continent sur la scène internationale. Une réunion préparatoire de haut niveau est d’ailleurs prévue à Dakar les 26 et 27 janvier 2025, en perspective de la conférence mondiale de 2026.