La crise en Guinée-Bissau a changé de visage ce vendredi matin. Comme si l’histoire se réécrivait seule, au rythme des communiqués et des rues qui s’ouvrent à nouveau.

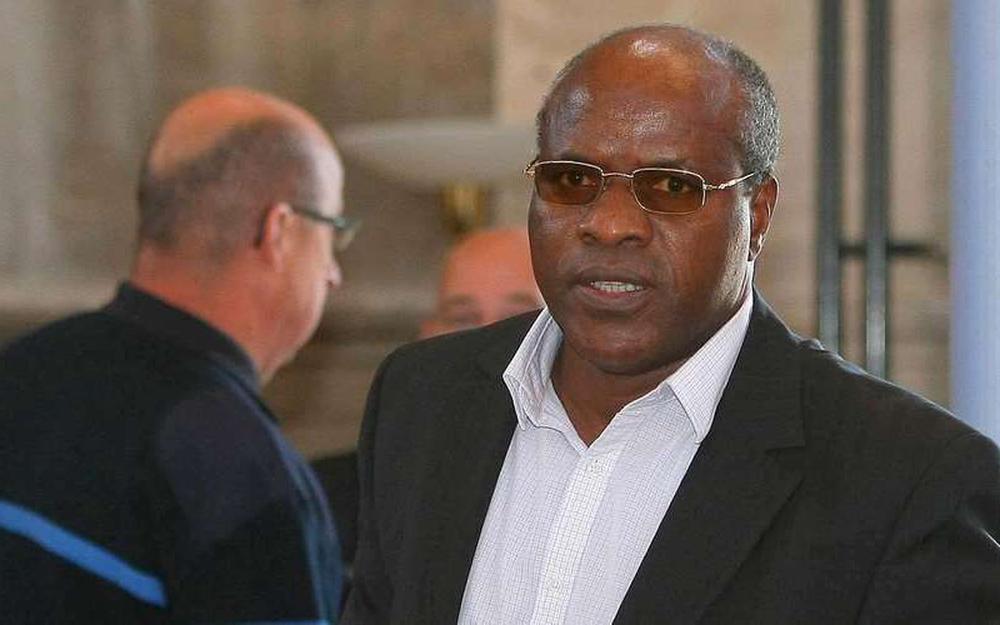

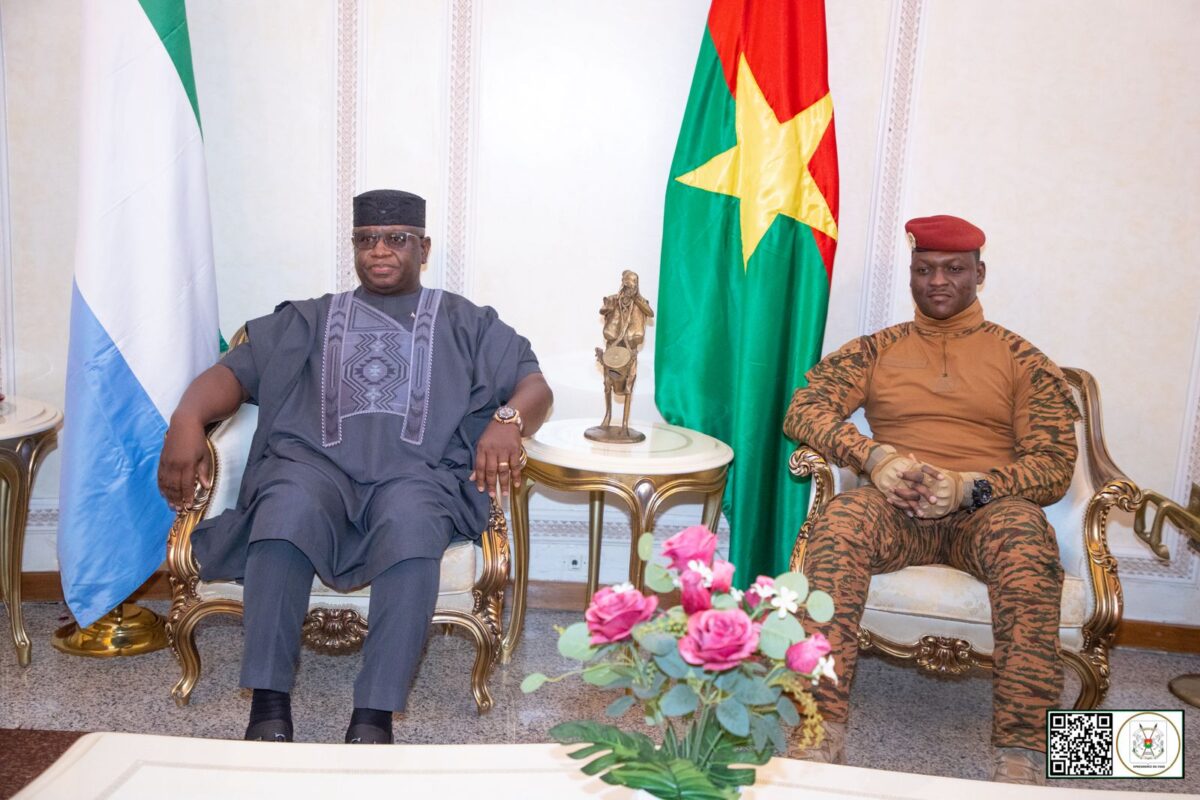

Deux jours après la chute du président Umaro Sissoco Embaló, les militaires ont surpris le pays en annonçant le nom du nouvel homme fort du gouvernement : Ilidio Vieira Té, jusqu’ici ministre des Finances. Le général Horta N’Tam, désormais président de la Transition, lui confie non seulement la Primature, mais aussi la gestion des Finances. Un cumul qui en dit long sur l’urgence… ou sur le contrôle.

Pendant ce temps, loin des bureaux de la caserne, Bissau reprend son souffle.

Les boutiques rouvrent. Les cafés du Vieux-Bissau ressortent leurs chaises. Les vendeuses de bananes installent leurs ombrelles comme si rien ne s’était passé. Une parenthèse de normalité dans un pays qui, pourtant, vit sa première journée complète sous régime militaire.

Les enfants marchent vers l’école, cartables bien accrochés. Mais derrière les sourires timides, un doute flotte.

« Tout ça, ce n’est qu’une façade », glisse un homme venu acheter du pain. Il parle doucement, comme pour ne pas troubler le calme qui s’est installé trop vite. Pour lui, ce pays devait rester dirigé par des civils. Et ce retour « normal » ressemble plutôt à une parenthèse incertaine.

Car la crise en Guinée-Bissau n’a rien d’une page tournée.

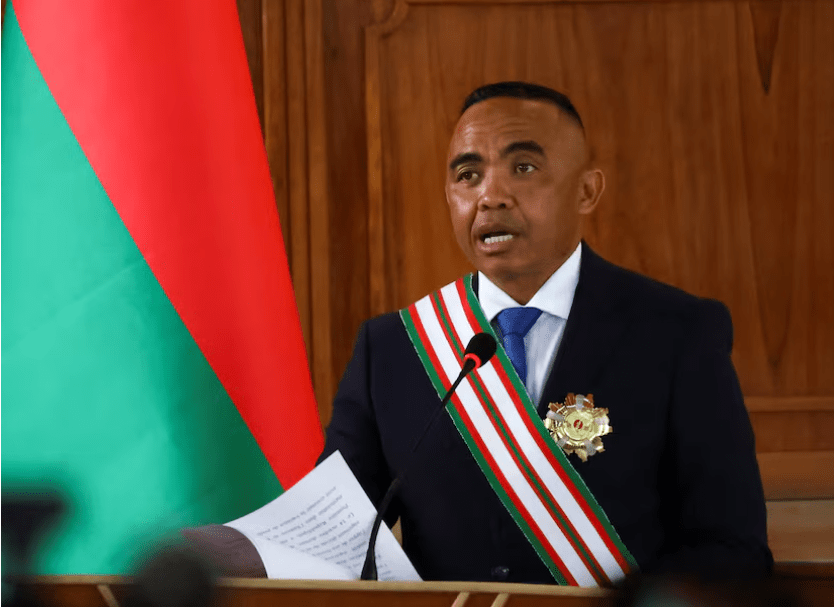

Le président renversé, Umaro Sissoco Embaló, a trouvé refuge à Dakar. Fernando Dias, son principal adversaire à la présidentielle, l’accuse désormais d’avoir lui-même orchestré le putsch pour éviter d’assumer sa défaite. Une accusation lourde, qui s’ajoute à une atmosphère déjà chargée de suspicion.

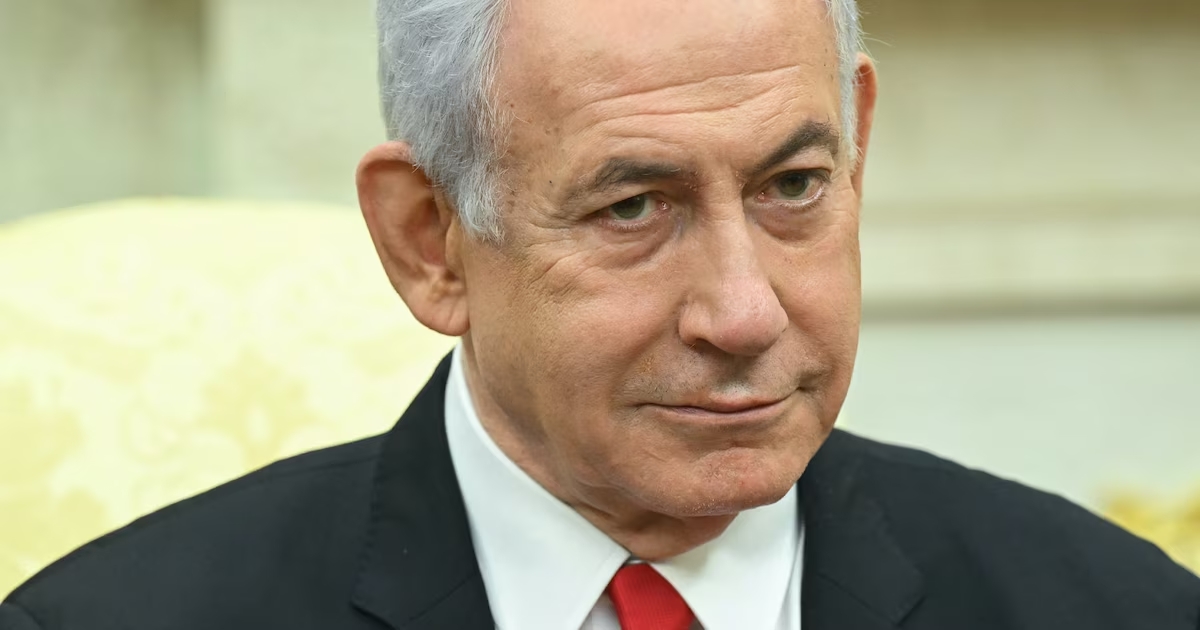

À Dakar justement, le Sénégal observe la situation avec attention.

Interpellé à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots.

Pour lui, ce qui s’est joué à Bissau relève d’une « combine ».

Et il insiste : un homme a même été arrêté alors qu’il n’était pas candidat, Domingos Pereira. Sonko exige sa libération immédiate et rappelle que seule la Commission électorale peut rendre au vainqueur sa victoire.

À Bissau, les terrasses ont rouvert. Mais rien n’est vraiment revenu à la normale.

Le pays vit peut-être l’un de ses tournants les plus décisifs, entre un pouvoir militaire qui s’installe et un peuple qui tente, comme chaque matin, de continuer à vivre.

L’histoire, elle, n’a pas dit son dernier mot.