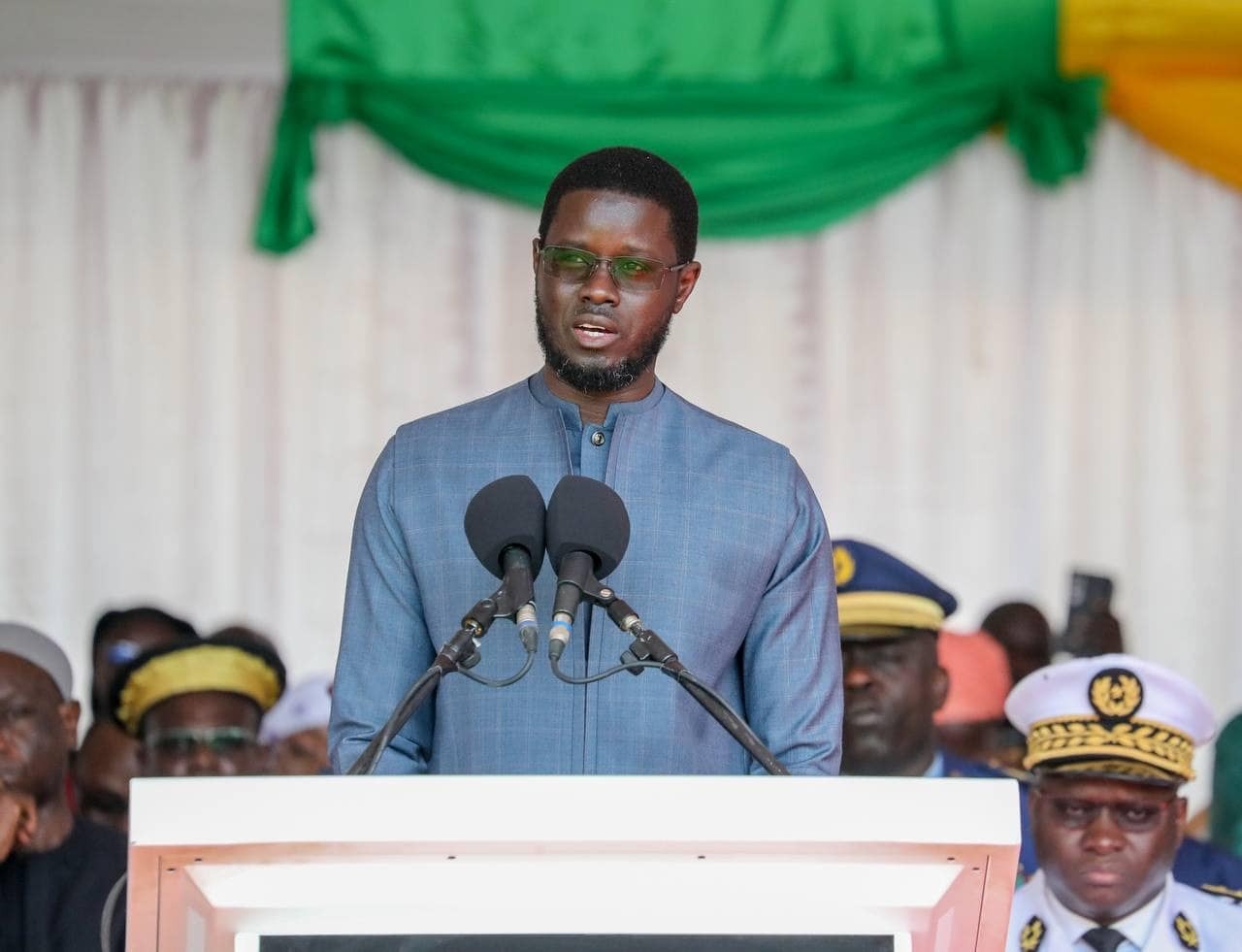

Guédiawaye, – Le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Alioune Dione, a présidé une cérémonie symbolique pour structurer les Coopératives Productives Solidaires (CPS). Lors de cet événement, 150 femmes ont reçu leurs attestations de formation et des équipements. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme PROGRESS, présenté comme un « changement de paradigme » pour mettre l’humain au cœur de l’économie.

Former et équiper : un parcours vers l’autonomie

Le ministre a salué le choix de Guédiawaye, terre « de résistance et d’opportunités », notamment dans le maraîchage, la floriculture et la distribution des produits locaux. Plus qu’un symbole, la cérémonie récompense un processus de formation destiné à transformer ces femmes en entrepreneures autonomes et actrices de la souveraineté alimentaire.

Les 150 bénéficiaires ont appris à transformer les produits locaux en aliments « sains et exempts de produits chimiques ». La remise des équipements – matériel de transformation et de conditionnement – leur permettra de lancer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Alioune Dione a souligné que l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) n’était pas une option, mais une nécessité pour un développement inclusif. « Cette cérémonie incarne l’appropriation de l’ESS comme levier de développement », a-t-il déclaré.

PROGRESS : un instrument concret pour l’autonomisation

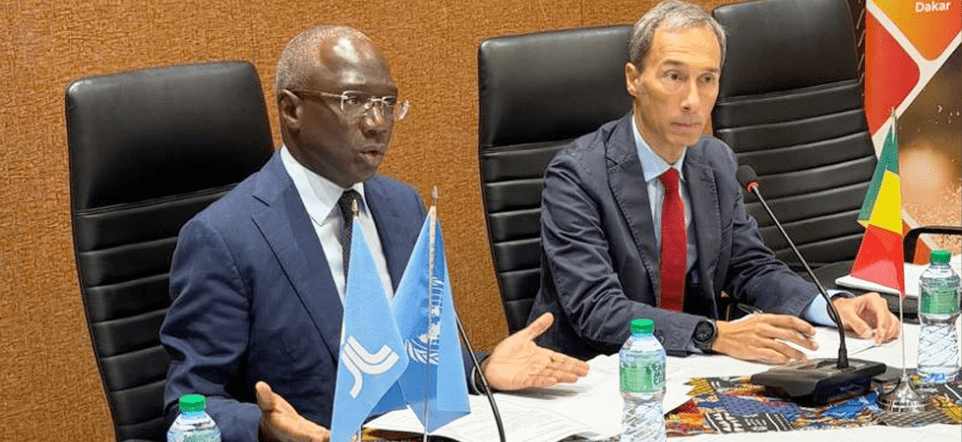

Le programme PROGRESS, fruit d’une coopération avec l’Italie, vise à structurer des coopératives solides, renforcer les compétences et soutenir les initiatives locales. Le ministre a salué l’engagement des formateurs et des équipes de terrain. Il a également encouragé les bénéficiaires à utiliser le matériel de manière responsable, à valoriser l’appui de l’État et à devenir des relais de formation dans leurs communautés.

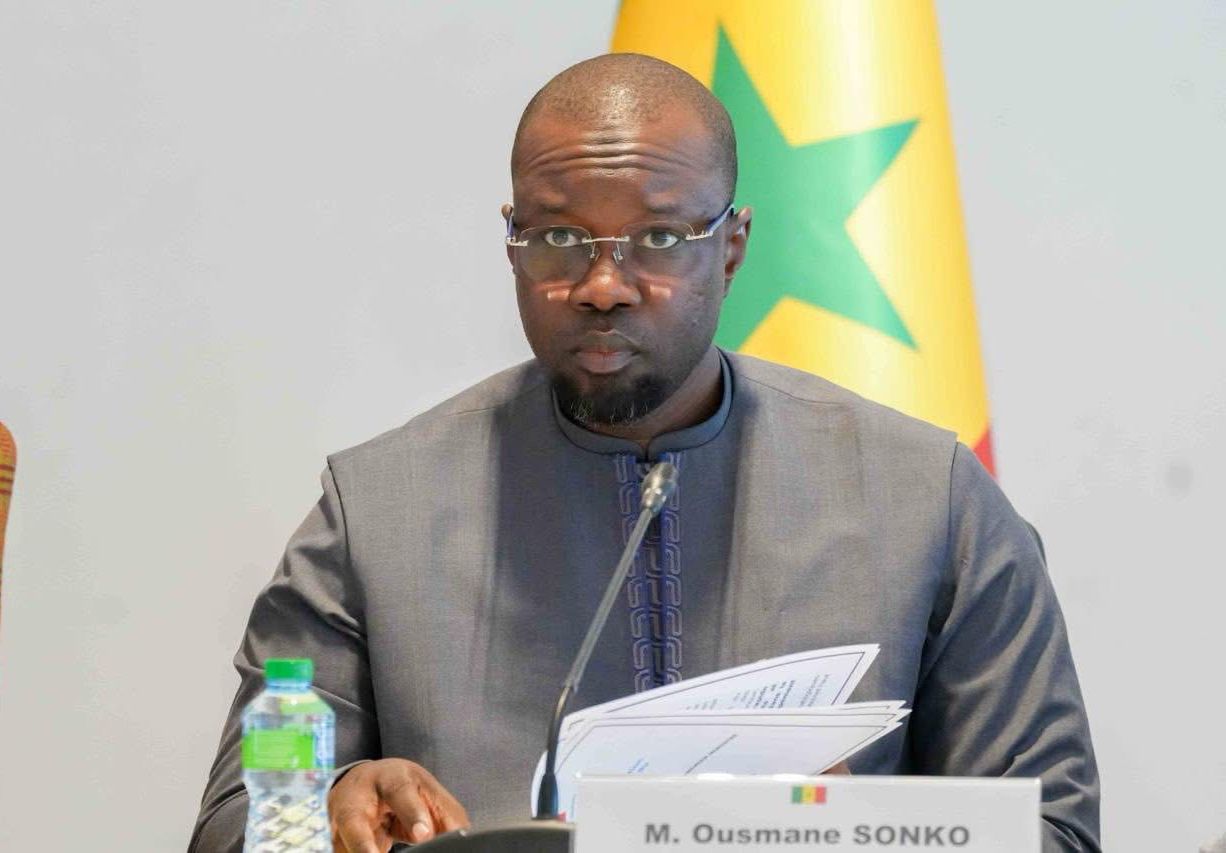

En conclusion, Alioune Dione a réaffirmé la volonté du gouvernement, portée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, de faire de l’ESS un axe central de sa stratégie nationale. À Guédiawaye, ces 150 femmes deviennent désormais les ambassadrices concrètes de cette politique.

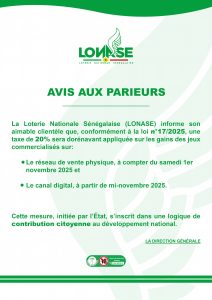

La Loterie Nationale Sénégalaise assume cette nouvelle donne dans un communiqué officiel. L’entreprise publique présente cette mesure comme une « contribution citoyenne au développement national », soigneusement encadrée par la loi n°17/2025. Derrière ce vocabulaire technocratique se cache une réalité simple : l’État cherche à augmenter ses recettes en ciblant un secteur en pleine expansion.

La Loterie Nationale Sénégalaise assume cette nouvelle donne dans un communiqué officiel. L’entreprise publique présente cette mesure comme une « contribution citoyenne au développement national », soigneusement encadrée par la loi n°17/2025. Derrière ce vocabulaire technocratique se cache une réalité simple : l’État cherche à augmenter ses recettes en ciblant un secteur en pleine expansion.